Francisco Elías de Tejada (1917- 1978) es, sin lugar a dudas, el pensador tradicionalista que más ha marcado intelectualmente a este movimiento político español desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Tanto es así que su manera de interpretar la historia institucional de España, desde un punto de vista tradicional, se ha convertido en la única legítima y repetida hasta la nausea por personajes tan bienintencionados como Juan Manuel de Prada, quien no deja de ser la pluma en español más fina con vida.

Esta visión del autor extremeño, efectivamente influida por su antifranquismo algo fetichista, y por el contexto de la Guerra Fría, ha impuesto una idea cuasi meramente confederal de la Monarquía Hispánica hasta la llegada de los “pérfidos” borbones, cajón de sastre donde, junto a Franco, caben todos los males que cierto tradicionalismo español les quiera atribuir. No existiría la nación histórica española como siempre la había entendido el tradicionalismo, sino que seríamos una especie de confederación de reinos y entidades -dejando de lado a los dominios italianos y septentrionales- con nada que ver entre sí, salvo un rey común y una religión común. Como si el hecho de que España sea varia, y su naturaleza haya sido claramente imperial desde Leovigildo, fuera óbice para la existencia de la nación española ¿acaso ha defendido el tradicionalismo alguna vez esto antes de mediados del siglo XX? no obstante, no será este artículo una digresión sobre la evidente existencia de la nación histórica española y, también, política, aunque no sea en un sentido jacobino. El tema a tratar será otro.

Más bien, lo que hoy pretendo es desmontar de manera didáctica y sencilla esa idea de que, hasta la llegada de los malévolos borbones, todo el ámbito político hispánico era una simple realidad confederal preservadora de unas “libertades” que, en no pocos aspectos, no era más que un mito creado por la nobleza para quitar al rey la prerrogativa debida. A muchos de los que romantizan el sistema feudal como algo estático les convendría saber que un leitmotiv constante durante todo el Medievo fue el deseo de imitar lo que ocurría en el Imperio Bizantino. Ya fueran los emperadores, los papas o los “reyezuelos” que se convertían en monarcas. Lo feudal, consecuencia del hundimiento del Imperio Romano de Occidente, sumado a las invasiones germánicas, fue algo circunstancial que tanto los monarcas, como una parte del clero, y las ciudades, siempre quisieron subsanar para dar poder y mando al monarca, amén de garantizar la existencia de una clase media urbana y dinámica. Por ende, no sirve de nada romantizar aquel sistema y desear emularlo cuando, salvo los miembros de la alta nobleza que deseaban que el rey fuera un fantoche, nadie con conciencia política gustaba de él. Por ello, en cuanto se redescubrió el Derecho Romano Justinianeo, dio comienzo el proceso de reforzamiento del poder real como garante de la justicia, el Bien Común y la unidad.

No fue distinto el caso de los reinos hispánicos a partir de la Plena Edad Media, a pesar del mito de la “excepcionalidad foral”. Lo que aquí ocurre no supone nada extraño a lo que estaba sucediendo, con sus altibajos y su lento proceso, en otros reinos como Francia o Inglaterra. Para empezar, las tan cantadas y manidas Cortes de León de 1188 no son un ejemplo de limitación de poder real sino, todo lo contrario: de reforzamiento. Alfonso IX permite a los representantes de las ciudades, adictos al monarca, entrar en la Curia Regia para presionar por una unidad política en torno a los deseos del rey, y para facilitar la recaudación de tributos. Este modelo se emulará en todos los reinos hispánicos y por los mismos propósitos de reforzamiento del poder regio. Caso distinto será el de Aragón donde, ya en el siglo XIV, y teniendo cada parte de esa Corona -que sí era federativa- sus propias Cortes, sirvieron estas para limitar fuertemente el poder del monarca y fiscalizar sus empresas. Esto, que nos parece tan “parlamentario” y tan bonito, no fue más que una de las causas de la paralización del dinamismo de la Corona de Aragón, en comparación con Castilla y Portugal, ya en el siglo XV.

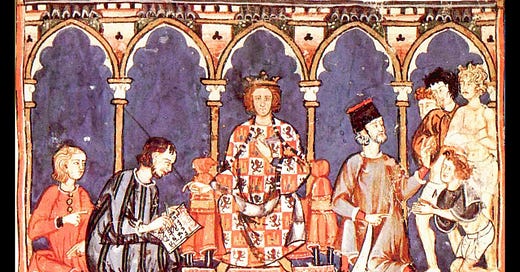

No obstante, el personaje crucial aquí será Alfonso X El Sabio (1252- 1288). Seguramente, el monarca más capacitado de la Edad Media española y, sin duda, el más incomprendido en su tiempo. E, incluso, después, pues su figura ha tardado siglos en rehabilitarse. Rodeado de romanistas, y con un deseo de avanzar hacia la uniformización de las leyes de la Corona de Castilla en favor del monarca y las ciudades, con el fin de la prosperidad general de sus reinos, se redactó el “Fuero Real” y las “Siete Partidas”. Lo que debía ser el derecho dentro de una Castilla con visión imperial -siendo Sevilla la “Nueva Roma”- tal como el Rey Sabio tenía en la cabeza. Sin duda, estaba pensando en lo hecho por su pariente el Emperador Federico II, Stupor Mundi, en un sur de Italia que era envidia de la Cristiandad, y siguiendo parámetros bizantinos. Aún así, tanto los esfuerzos por el “Fecho del Imperio”, como la alianza de la nobleza díscola con el hijo traidor del rey, Sancho IV, hicieron imposible llevar a buen puerto un proyecto tan ambicioso.

Tras años de inestabilidad política, será Alfonso XI quien en 1348, con el Ordenamiento de Alcalá, terminará por imponer el derecho romanista del rey como el de obligado cumplimiento en toda la Corona de Castilla, por encima de los distintos fueros locales. Pero es que, además, será él también quien acabe con los concejos abiertos, haga de estos concejos en todo el reino algo reservado para patricios y ricohombres, e impondrá la supervisión y paulatino gobierno real sobre los mismos a través de figuras como la del corregidor. No extraña, pues, que en alguna ocasión Elías de Tejada dijera que con estos dos “alfonsos” se puso fin a las libertades municipales de Castilla. Algo, desde luego, matizable, y a lo que hasta entonces el tradicionalismo jamás había dado importancia ¿malo? no entiendo por qué si esto va a ir en favor de la prosperidad general de la Corona, con el apoyo absoluto de todas las ciudades. Pues nada hace entrever que fuera mejor el gobierno con multitud de fueros municipales -que, no obstante, se parecían mucho los unos a los otros- que con un derecho real común.

A su hijo Pedro El Justiciero, tan maltratado por la historiografía -y sin negar nosotros sus excesos-, los hijos bastardos de su padre -los Trastámara-, junto a los Grandes de Castilla le hicieron la guerra, y vencieron vilmente, para intentar retornar a la situación anterior. Hasta un siglo después, en tiempos de Isabel la Católica, la alta nobleza, y advenedizos varios, se dedicaron a pisotear la autoridad real y hacer de toda Castilla su cortijo particular de expolio y saqueo en nombre, por supuesto, de las “antiguas libertades”. Hubieron de sucederse varias guerras civiles, y la bella casualidad de una figura extraordinaria como la de Isabel, acompañada de sus válidos consejeros, para que se retornara al proyecto del Rey Sabio, dejando inoperante políticamente a la nobleza y ganándose el amor y apoyo de las ciudades. Como siempre digo, y recogiendo lo dicho por Víctor Pradera -pensador tradicionalista conscientemente olvidado por aquellos que hoy se jactan de ser los tradicionalistas más “puros”-, el reinado de los Reyes Católicos debe ser nuestro modelo de gobierno, adaptado a los tiempos que vivimos: unidad católica, respeto a la autoridad regia, fomento de la prosperidad general, mantenimiento de un sano orden jerárquico y un respeto por la evidente variedad de España, pero sin ser esta perjuicio para la unidad. Digámoslo claro: el reinado de los Reyes Católicos mermó las “libertades antiguas” y no hay nada de malo en ello al menos que los seguidores de Tejada quieran parecerse a “anarquistoides” como Félix Rodrigo Mora.

Los Habsburgo españoles fueron continuadores de todo esto y, además, intentaron efectuar ese reforzamiento del poder real ya fuera en Nápoles o en los Países Bajos. En la Guerra de las Comunidades (1521- 1523), efectivamente, Carlos V acabó con una rebelión urbana de ricohombres, e hidalgos advenidos a empresarios, que pretendían hacer de Castilla una mera confederación urbana en la que el rey fuera un menor de edad a perpetuidad. Nada hizo el César que fuera en contra de lo que hubieran hecho los Reyes Católicos -por mucho que la propaganda comunera insistiera en que sólo querían volver a la situación supuestamente vivida durante el reinado de estos-, haciendo posible la realidad imperial; la gran gloria de España. Y esto es así por mucho que de Prada, siguiendo a Tejada, insista en decirnos que “en los campos de Villalar, perdió Castilla su libertad”. Dejando de lado el exabrupto, bien perdida estuvo, que diría Ramiro Ledesma, si sirvió tal sacrificio para hacer posible la empresa imperial.

Ya a finales del siglo XVI, aunque no se suprimieron de facto los fueros aragoneses, podría decirse que con Felipe II y sus “alteraciones”, las instituciones pactistas propias del Reino de Aragón quedaron totalmente controladas por el monarca tras el bochorno aldeano que supuso la protección del traidor Antonio Pérez. Uno de esos personajes que tanto gustaba diseccionar a Gregorio Marañón - otro pope del liberalismo patrio- en sus ínfulas de psiquiatra barato. Por ende, sí, Felipe II termino de hecho con todo lo molesto de los fueros aragoneses en aras de un reforzamiento del poder real y al servicio de la política imperial. Todo ello, en un ambiente, además, en el que las cortes tanto de Castilla como de los reinos aragoneses empezaron a convocarse con muy poca frecuencia y, si acaso, para jurar a un nuevo Príncipe de Asturias o proclamar a un nuevo monarca. No se clausuraron por ciento cincuenta años como en Francia los Estados Generales, pero quedaron reducidas a una bella teatralización barroca. Nada distinto a la tendencia que se vivió en la Europa de aquellos años.

Ahora, yo me pregunto, según algunos tradicionalistas seguidores de las tesis de Elías de tejada ¿deberíamos mirar con simpatía a los catalanes o portugueses que se rebelaron contra Felipe IV en 1640, aliados con potencias enemigas, y por razones meramente egoístas? Según su lógica, deberíamos, pues estaban “defendiendo sus antiguas libertades”, como si esto fuera un fetiche que debe estar por encima de la común política. Mientras Castilla ponía hombres y dineros en la lucha por la unidad religiosa de Europa, para que se recuperará el mayor número de almas posibles, los catalanes preferían no participar de ello apelando a sus “viejos fueros”, lo cual no puede ser defendido por ningún tradicionalista. Sino, más bien, deberíamos reivindicar al tan vilipendiando Conde-Duque de Olivares, quien no quiso eliminar la Monarquía foral, sino que se hiciera justicia y todos aportaran hombres y dineros, según su capacidad, en una empresa catolicísima que, pese a su fracaso, hoy aún a muchos nos emociona hasta en lo más hondo de nuestras entrañas. Y si fracasó fue, en parte, por esta aldeana limitación de miras que obligó a Felipe IV durante el resto de su reinado, y a Carlos II durante todo el suyo, a practicar eso que se ha llamado “neoforalismo” para evitar que se volviera a reproducir lo de 1640. No por convencimiento, no por gusto, sino por limitadora necesidad.

Y llegaron los borbones. Mal de males para tantos seguidores de María Elvira Roca Barea, Marcelo Gullo o Santiago Armesilla, que recogen ciertas críticas -a veces justas, otras exageradas- de un Menéndez Pelayo o un Ramiro de Maeztu. O del propio Tejada, aunque muchos de sus discípulos -como Miguel Ayuso- han sabido enmendar este error, y es de justicia decirlo. Sobre el “furibundo antiborbonismo” de cierto tradicionalismo, y de eso que algunos con cierta sorna hemos venido a llamar “hispanchismo”, ya hemos tenido ocasión de hablar en otras letras. Simplemente decir que es un cajón de sastre. Felipe V, Fernando VI y Carlos III -por citar reyes anteriores al inicio de la Revolución liberal en España- fueron grandes monarcas que lograron mantener la Monarquía con honor y lustre, viviendo España en el siglo XVIII un siglo de recuperación.

Su supuesta influencia por la política ilustrada ha sido, cuanto menos, exagerada, al igual que la uniformización del ahora Reino de España. La moda francesa inundó todo, por supuesto, como ocurrió por toda la Europa pero, si todo lo concerniente al absolutismo ha sido una exageración de la propaganda revolucionaria, más aún lo ha sido en el caso español. No niego los excesos pero son, simplemente, fruto de un tiempo estructural, que diría Braudel, y del que es difícil huir. Carlos III, por ejemplo, no dejó de ser el monarca europeo que más combatió y persiguió a la masonería en su tiempo. Además, siempre frenó las propuestas más radicales de sus consejeros ilustrados y supo lograr un sano equilibrio entre lo foráneo y lo “castizo”. Ciertamente, el único verdadero cambio que supuso la llegada de los borbones fue la sustitución del gobierno polisinodial, o por consejos, de la Monarquía, por el de la emergencia se los secretarios, antecedentes de los ministros. Y este cambio sí fue denunciado por tradicionalistas en el XVIII y el XIX, dándole igual a prácticamente todos el asunto foral. Debate a parte sería si de verdad esto fue algo bueno o no. Realmente es algo secundario.

Dicho esto, he querido poner en cuestionamiento ese discurso romántico de las “libertades antiguas arrebatadas” que, aún siendo de origen liberal y anglosajón, propio de la historiografía whig, ha calado hondo en el tradicionalismo español como consecuencia del dominio omnímodo del pensamiento de Elías de Tejada. Como si la “tradición”, en un sentido secular, no fuera algo que construyen los hombres y modifican según sus necesidades. Lo que anhelamos, y por lo que debemos luchar los tradicionalistas en España es por la unidad católica y la instauración de una verdadera monarquía con unidad de poder y mando. Lo demás, se verá y dependerá de la circunstancia. A nuestro parecer, y como posible apaciguamiento de los nacionalismos periféricos, la España que queremos debería aspirar a ser federativa, autárquica en sus cuerpos sociales y descentralizada administrativamente. Ahora bien, ni esto es algo absoluto ni es más importante que lo principal, antes dicho. Y mucho menos si trae consigo un discurso historicista de tipo romántico y una negación de la existencia de la nación española, como si nuestra Monarquía hubiera sido algo así como la Liga de Delos.

El Censor de Castilla

Muy bueno e interesante. Ya sé que es secundario, más en el momento en el que nos encontramos. Pero por curiosidad, habla de una España descentralizada administrativamente ¿no considera que es más ajustado un sistema administrativo desconcentrado? Teniendo en cuenta los proyectos que menciona como positivos por parte de los diferentes monarcas.

Un saludo.